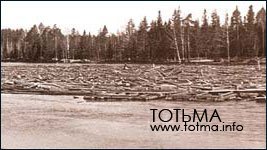

Вологодская губерния была очень удобной территорией для организации лесозаготовок: здесь имелись богатейшие запасы высококачественных хвойных лесов и многочисленные реки и речки, пригодные для сплава леса, -

Сухона, Шексна, Молога, Ковжа, Вытегра и другие.

|

|

|

|

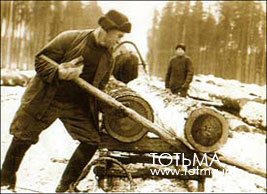

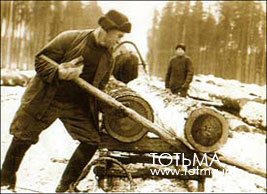

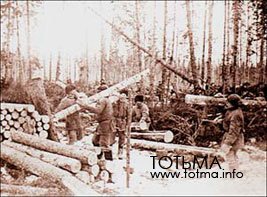

| Вывозка леса к сплаву |

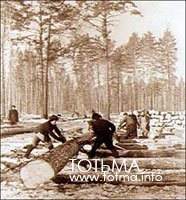

За разметкой дерева |

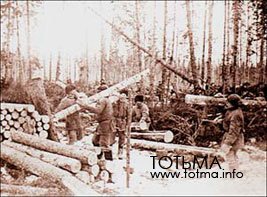

Разгрузка леса на верхнем складе |

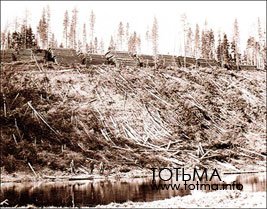

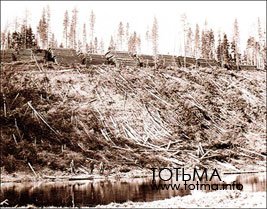

Разгрузка леса в штабель для сплава  Штабелевка бревен на верхнем складе. Тотемский ЛПХ. 1929-1930 гг.  Спуск леса в реку  Молевой сплав |

Наиболее бурный рост лесопользования начался в губернии с 1861 года. И уже 120 лет назад лесопользование и продажа леса в губернии были довольно развиты. Правда, интенсивность использования лесов была очень низкой. В среднем с одной десятины лесной площади вырубалось 0,13 кубометра древесины. При этом проводились в основном выборочные рубки вблизи рек и дорог. Вырубались преимущественно наиболее крупные и качественные хвойные деревья.

Организация лесозаготовок была следующая. Ежегодно лесовладельцами проводились торги по продаже леса на корню, на которых лесопромышленники (их представители - приказчики) покупали необходимые им объемы древесины. Далее до наступления зимнего сезона лесопромышленники заключали договоры на проведение лесозаготовительных работ с артелью (артельным старостой) сезонных рабочих, состоявших преимущественно из местных крестьян. С наступлением холодов крестьяне уезжали на собственных лошадях или уходили пешком со своими инструментами (двуручной пилой и топором) на заготовку леса. Первым делом они сооружали временную избушку (стан) для ночлега и готовили дорогу для вывозки леса, затем приступали к его рубке. Основной формой организации труда в лесу была артель, которую возглавлял артельный староста. Крестьяне в артели работали на своих лошадях в качестве возчиков, а безлошадные производили заготовку леса (валку, обрубку сучьев и раскряжевку на сортименты).

Рост промышленного производства и строительство железных дорог в начале двадцатого века вызвал дополнительный спрос на древесину. Однако при этом находил сбыт преимущественно крупномерный хвойный лес. По существующим в то время инструкциям за пиловочные деревья принимались только те, из которых можно было выпилить бревна длиной 7,1 метра и толщиной в верхнем отрубе 26,6 см. При этом остальная часть дерева диаметром менее 26 см в лучшем случае использовалась на балансы или дрова, в худшем оставалась в лесу на месте валки дерева. В среднем с десятины вырубалось только 24 наиболее крупных дерева. Сплошные рубки в то время проводились только на 30 процентах лесных площадей, отводимых в рубку.

Основная масса древесины (93%), поставляемая за пределы губернии, направлялась на лесной рынок Архангельска, местным лесопильным заводам и бумажным фабрикам, а также для поставки в зарубежные страны. Остальная часть шла на Волгу и в С.-Петербург. Внутри губернии основными потребителями древесного сырья в начале XX века были Сокольская бумажная фабрика и двенадцать лесопильных заводов, распиливавших 250-300 тыс. кубометров пиловочника в год. В целом в губернии перед первой мировой войной всеми лесопользователями заготовлялось примерно 3 млн. кубометров леса.

|

|

|

|

| Раскряжевка хлыстов двуручной пилой. 1921-1924 гг. |

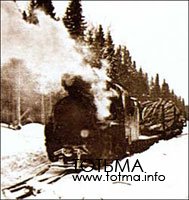

Вывозка леса паровозами ВП-2 по |

Пожаловаться на статью